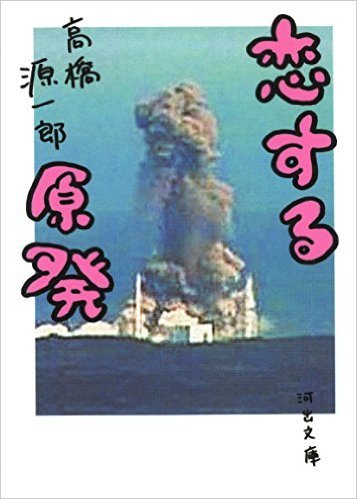

高橋源一郎の長編小説。初出は『群像』2011年 11月号。同年11月17日に単行本化。2017年3月に文庫化。

大震災チャリティーAVを作ろうと奮闘する男たちの愛と冒険と魂の物語。

(Amazonの商品紹介より)

8.5/10.0

小説にできることは何なのか? 小説が映画や音楽と最も違うところは、「孤独に作品と向き合い続けられる点」だと思う。厳密に言えば、映画や音楽も一人で向き合える。だが、紙(ディスプレイ)に載った文字を追う孤独さと比較すると、まだ他者と共有できる余地がある。映画館やライブハウスはあっても、「読書体験」そのものをリアルタイムで共有する場はない(「朗読会」はまた別のものだと思うので)。

しかし、読書好きならご存知の通り本を読んでいる最中ほど、孤独を感じない瞬間はない。過去からの言葉があらゆる自分とアクセスするこの時間は、大きな多幸感に包まれ、まるで小説が、自分と世界を媒介してくれるように思えるからだ――。

読書は、徹底して自分の中に「何か」を落とし込むことなのだと思う。「何か」を言葉にするととたんに陳腐になるが、「生きる意味」や「世界の構成要素」といった形而上的なものになる。

話を戻す。文庫化を機に、高橋源一郎が震災直後に発表した『恋する原発』をようやく読んだ。

あらすじを見れば「震災へのチャリティーAVを作る物語」のように思えるが(事実そう書いてある)、当然ながら高橋の小説に、いわゆる「AV制作奮闘記」的な物語は存在しない。

本書は「チャリティーAV」の制作を目論む会社の社員たちの周りで起こる会話や現象を通して、読者にさまざまな思考の場を提供する。思考するテーマは、僕らが「不謹慎」「タブー」などという言葉で避けてきたものについてだ。

中でも特徴的なのが卑語のボールド(太文字)化で、「ちんこ」だの「まんこ」だのがご丁寧に太字になった本文は、電車で読もうものなら完全に変態扱いされる一冊だ。*1だが、本書を読み進めていくにつれて、そもそもその感覚自体がおかしいものなのではないかと、突き付けられている気分になっていく(ということで以降の文章では、必要であれば僕自身臆せず卑語でもじゃんじゃん書いていきたいと思います)。

そもそも、僕ら人間は誰しもがちんこかまんこを持っている(先天性の障害などで、持っていない人もいるかもしれないけど)。手や足があることと同じように(これも同様先天性の、以下略)ナチュラルにちんこやまんこがある世の中で、この二つは隠さないと犯罪者になってしまう。

本来ちんこやまんこは種の存続において……いや、カッコつけずに分かりやすく言おう。セックスして子どもを作るという、本来であれば尊く、種の存続には欠かせない行為において、なくてはならないツールであるはずだ。

だが我々は、かしこまる場ではこれらを一切口にしない(できない)。

なぜか? 「それは悪いことである」と教え込まれたからだ。そしてそう刷り込まれた結果、「口にするのも恥ずかしい」という意識がさも当たり前かのように共通認識として存在しているのだろう。

そう考えながら本書を読み進めると、「5章」にて被災したAV女優が小学生の女の子に語る、相当にインモラルな「私の考えた教育方法」が実にしっくりくる(すでに読み終えた人には弁解したいが、「自分に子どもができたらこの教育方針で育てたい」という意味ではない。あくまで「言わんとしていることは理解できる」ということです)。

彼女は「幼い子どもに文字を教えない」と言い切る。「文字を覚えてしまうと、自分の考えを失ってしまう」という主旨を添えて。言葉を教われば、次に教わるのは「使い方」だろう。使い方には「言って良い言葉/悪い言葉」を精査するプログラムがある。そこで知らず知らずのうちにちんこまんこが「悪い言葉」であるように教わってしまったのが、僕たち現代人なのではないか。

念のために書くが当然本書で語られるのは、「ちんことまんこを公然の場でも言える世の中にしよう!」ということではない。

本書の中であまりにキャッチーに繰り返される卑語は、さまざまなものに置き換えができる。「原発」「表現の自由」「日本政府」「天皇」「差別」「貧困」……これらは僕らが言葉を知るあまり、語れなくなってしまったものではないだろうか。

あまりに奇天烈な内容をフォローするように、作中に唐突に挟まれる「震災文学論」も読み応えがある。ここにいる高橋は『ぼくらの民主主義なんだぜ』の高橋なので、安心する人もいるのではないだろうか(本人いわく本来の高橋は「ひどい小説の中にいる」みたいだが)。

震災という困難を経てこの国が良くなったのかは、一介のサラリーマンには分からない部分も多い。ただ、「殺伐」という文字が似合う国になりつつあるな、という実感はある。

そう思わせるのは「味方と敵」という二元的な物差しによる判断が増えたせいであると感じている。本書は、その考えに対して遠近感を持たせた捉え方をするべきだと読者を諭す。しかも決して偉ぶることなく、ポップに教えてくれる(そのほとんどが下ネタなんだけども)。

あとこれは全くの余談だが、作品ラストの実在するAV監督が勢揃いするシーンなど、高橋本人のAV知識がかなり凄い。あんた執筆当時60歳だろ! いちいち挿入される小ネタには、大いに笑わさせてもらった(ちなみに高橋源一郎は、平野勝之監督の人妻ものAVに本人役で出演している。“絡み”はないけど)。

震災から6年経った今読むと、この作品が持つ「強度」がより強まったことを感じさせられる。

これ言ったらあまりにも安直すぎるけど、小説版「愛のコリーダ」ではないでしょうか。

*1:まぁ、実際電車で読んでも案外誰も気にしないんですけどね